Kunst bist du!

Dr.

Peter Funken

Der Text beschreibt

Stefan Krüskempers Gestaltungen für die Zürich-Schule

in Berlin-Neukölln und erschien in der gleichnamigen

Publikation »Ene, mene, muh, und Kunst bist du!« zum

Kunst-am-Bau Projekt (2010).

Kunst

vor Ort

Helga

de la Motte-Haber

Den Katalogbeitrag

schrieb Helga de la Motte-Haber anlässlich der Fertigstellung

der Klanginstallation AIR BORNE. Erschienen ist der Text

in der Publikation »AIR BORNE« im verlag für

integrative kunst, 2006.

Philosophischer

Parkspaziergang

Reinhard

Knodt

Der City-Point

wäre schlecht verstanden und verkürzt begriffen,

wenn wir ihn einfach als Einkaufsparadies bezeichnen

würden. Er ist viel mehr, und man versteht unsere

Zeit nicht, wenn man sich nicht - kunstgestützt, wie wir das hier jetzt

versuchen wollen, ein paar Gedanken über

seine Herkunft macht (2005).

Bürger

machen Kunst

Stefan Krüskemper, María

Linares, Kerstin Polzin

Die Citizen Art Days 2012 zeigten

deutlich, wie viele Menschen das starke Bedürfnis haben,

zu den Fragen ihrer Stadt bzw. dem öffentlichen Raum über

Teilhabe, Differenz und Miteinander zu arbeiten.

Wie

die Kunst die Bürger

gewann

Stefan Krüskemper

Bericht über

einen experimentellen Workshop in Berlin zum Verhältnis der Beteiligten

bei der Umsetzung von Kunst im öffentlichen Raum publiziert in »kunststadt

stadtkunst« Heft 57, 2010.

Public

Art Practice in Berlin

Christina

Lanzl

Berlin ranks high

among the world’s urban centers. What makes this

city so special, so worth living in or visiting? Perhaps

it is the rewarding experience of feeling a sense of

place ... (2009).

Mit

Sprachsinn und Raumverstand

Stefan Krüskemper,

Der Artikel erschien

2009 in der Berliner Zeitschrift für Kunst im Öffentlichen

Raum »Kunststadt - Stadtkunst«, Heft 56. Ausführlich

beschrieben ist das Wettbewerbsverfahren und die Jurysitzung

zur Kunst am Bau für das Carl Gustav Carus Universitätsklinikum

in Dresden.

Kunst

als Kompromiss

Stefan Krüskemper, Patricia

Pisani

Fokus dieses Texts

ist die Jurysitzung eines Kunstwettbewerbs in Berlin,

die durch den Konflikt zwischen Nutzern und Fachpreisrichtern

viele generelle Fragen aufwarf. Erschienen ist der

Artikel in der Zeitschrift

über Kunst im Öffentlichen Raum »Kunststadt

- Stadtkunst«, Ausgabe 55, 2008.

Keine

einfache Rechenaufgabe

Martin

Schönfeld

Kunst für

einen Universitätsstandort zu entwickeln, gehört

zu den sehr attraktiven Aufgaben der Kunst im öffentlichen

Raum. Erschienen ist der Artikel in der Zeitschrift

über Kunst im Öffentlichen Raum »Kunststadt

- Stadtkunst«, Ausgabe 53, 2006.

Wo

kommt eigentlich die Kunst her?

Maria Linares, Stefan Krüskemper

Maria Linarres im Gespräch

mit Stefan Krüskemper über den Begriff der Partizipation

und Emanzipation. Erschienen ist der Text in »Ene,

mene, muh, und Kunst bist du!« (2010).

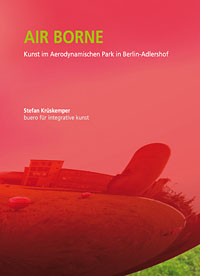

AIR

BORNE

Jörg Amonat,

Karlheinz Essl, Stefan Krüskemper

Während der Realisierungsphase

der Klanginstallation im Aerodynamischen Park in Berlin

Adlershof wurde das Gespräch der Künstler aufgenommen

und transkribiert. Erschienen ist der Text in der Publikation »AIR

BORNE« im verlag für integrative kunst, 2006.

Alles

im grünen Bereich

Jörg Amonat,

Stefan Krüskemper, Michael Schneider, Johannes

Volkmann

Ein Gespräch

zwischen Michael Schneider und dem buero für integrative

kunst über die Umsetzung des Projekts »parkTV« vor

Ort. Erschienen ist der Text in der Publikation »parkTV

- Alles im grünen Bereich« im verlag für

integrative kunst, 2005.

Heute

ist ein schöner Tag

Jörg Amonat, Anne Eberle,

Stefan Krüskemper

Das Interview mit

der Erwerbslosen Anne Eberle entstand für die Ausstellung »Science

+ Fiction« auf Einladung der Künstler Dellbrügge

und de Moll für ihre Wissens-Installation »Wild

Cards«, 2003.

Positionen

und Tendenzen

Christina Jacoby, Stefan Krüskemper,

Heidi Sadlowski

Auszug aus einem Interview

von Christina Jacoby mit Heidi Sadlowski und Stefan Krüskemper

zu ihrem Projekt »Arbeit über Arbeit«.

Erschienen ist der Text in der Publikation »Positionen

und Tendenzen - goes public«, 2001 im Verlag für

moderne Kunst, 2001.

Politische

Aspekte von Kunst im urbanen Raum

Stefan Krüskemper

Der Vortrag war

am 5. Februar 2009 im Haus Huth der Daimler Contemporary

im Rahmen der Veranstaltung »Vom Reiterstandbild

zum Graffiti« zu hören. Beleuchtet wurde an

diesem Abend die Entwicklung der Kunst im öffentlichen

Raum unter dem Aspekt ihrer politischen Aussagefähigkeit

und Wirkungsfähigkeit.

Kunst

im öffentlichen Raum

Dr.

Anne Marie Freybourg

Zur Eröffnung

der Klanginstallation

»AIR BORNE« am 25. Oktober 2006 hielt

Dr. Anne Marie Freybourg als Mitglied der Jury die

nachfolgende Rede.

Der

Traum vom Raum

Stefan Krüskemper

Während eines

Arbeitsaufenthalts in der Galerie »Autocenter« (Lovelite)

in Berlin Friedrichshain entstand dieses Essay über

die Kommerzialisierung von Stadt und ihren neuen Tempeln,

den Einkaufsmalls. Erschienen ist der Text in der Publikation »parkTV« im

verlag für integrative kunst, 2005.

The

Matrix has you

Stefan Krüskemper

Das Essay ist

ein Resümee des Projektes »Arbeit über

Arbeit«, zu dem Soziologen, Philosophen und Künstler

eingeladen waren, um über einen heutigen Arbeitsbegriff

zu diskutieren. Erschienen ist der Text in den Publikationen »Arbeit über

Arbeit«, 2001 und »Log.in - Netz, Kunst,

Werke« im Verlag für moderne Kunst, 2001.

Tätig

werden. Ein Spiel.

Jörg Amonat, Stefan

Krüskemper

Das Experiment einer

direkten Umsetzung eines dokumentarischen Videos in eine

Print-Publikation, zeigt der Beitrag für das Buch »Arbeit

und Rhythmus«. Das Buch erschien im Wilhelm Fink

Verlag München, 2009.

Team

Fiction

Stefan Krüskemper

Der Text ist gleichzeitig

Reisebericht und Textvorlage für die gleichnamige

Theaterperformance, die in Cali und Berlin aufgeführt

wurde. Erschienen ist das Stück in Gesprächsform

in der Publikation »The Intricate Journey« im

Verlag der Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst,

2007.

Arbeit

simulieren

Stefan Krüskemper

Diese Textarbeiten

stehen stellvertretend für eine Reihe Miniaturen mit

besonderen Formen der Veröffentlichung. In knappester

Form vermitteln diese Sätze Erkenntnis über eine

komplexe Fragestellung. Erschienen sind diese Textarbeiten

in der Ausstellung »KunstRaumFranken« im Kunsthaus

Nürnberg als Leuchtkästen, 2001.

|

AIR

BORNE

Jörg Amonat, Karlheinz

Essl, Stefan Krüskemper

Amonat: Mich

interessiert dein Entwurfsansatz, Stefan. Du hattest geäußert,

dass am Anfang der gedanklichen Auseinandersetzung das neu

entstandene Café im ehemaligen Motorenprüfstand

eine Rolle spielte.

Krüskemper: Ich

hörte, dass es aus dem StudentInnenparlament heraus die

Idee gab, ein selbstverwaltetes Café als Treffpunkt und

Veranstaltungsraum zu etablieren. Aber mir war schnell klar,

dass es in einer solchen Wettbewerbssituation nicht funktionieren

kann, sich als Künstler in den Prozess einzubringen.

Visuell ist der Aerodynamische Park ja absolut

interessant, mit seiner zeitgenössischen Architektur, den

gelungenen Gebäuden von Volker Staab oder den starken, fast

expressiv wirkenden Figuren der technischen Baudenkmale. Der

Trudelturm ist zum Beispiel als Skulptur so außerordentlich,

dass für mich daneben in Konkurrenz nichts vorstellbar war.

Mit zunehmender Beschäftigung während

der Wettbewerbsphase stellte sich vielmehr das technische Geräusch

als ein besonderes Merkmal des Ortes, damals wie heute, heraus.

Es lag dann nahe, das Thema »Klang« aufzugreifen

und hier das integrative Moment zu suchen.

Amonat: Als

eine Möglichkeit, auf die Geschichte des Ortes einzugehen,

also die Vergangenheit mit einzubeziehen. Es ist immer eine Frage

bei der sogenannten Kunst im öffentlichen Raum, was man

erreichen möchte. Man kann durch eine künstlerische

Arbeit die Aufenthaltsqualität eines Ortes verbessern oder

einen thematischen Aspekt verdeutlichen. Es gibt da viele Ebenen,

die sich durchdringen können. Der Ort muss in jedem Fall

eine Qualität bekommen, die so vorher noch nicht da war.

Darin sehe ich die große Herausforderung und Aufgabe des

Künstlers, sich mit dem Ort auseinanderzusetzen und aus

diesem heraus die Arbeit zu entwickeln.

|

Erschienen in: Air Borne,

verlag für integrative kunst, Berlin 2006.

ISBN-10: 3-00-018996-3

|

Krüskemper: So

wie »Air Borne« jetzt angelegt ist, bringt die Arbeit

für die Aufenthaltsqualität eine zusätzliche Ebene

im Sinne einer medialen Erweiterung des Raums ein. Trotz vordergründig

technischer Mittel ist es eine emotionale Ebene, die es ermöglicht,

mehr über den Ort zu erfahren und ihn durch die Verdichtung

des Atmosphärischen anders zu erleben. Ohne irgendwelche

Hinweisschilder oder Informationstafeln zur Geschichte. Der Schlüssel

für diese Arbeit ist eine künstlerische Ebene aus Klang

und Text, die in Form von ganz komprimierten Narrationen die

Identität des Ortes nahe bringt und die verstummten Gebäude

wieder zum Sprechen bringt.

Amonat: Auf

was beziehen sich die Texte?

Krüskemper: Die

Texte beziehen sich aus ihrer räumlichen Position auf dem

Gelände heraus auf Zeitschichten. Sie beziehen sich auf

das Heute, die Nachkriegszeit und zurück bis zur Eröffnung

des Flughafengeländes. Es sind zunächst situative Atmosphären

aus einer historischen Dimension heraus beschrieben. Zeitlich

gesehen ist die früheste Position »Der Himmel voller

Verrücktheiten. Sonntags Applaus«. Das ist sozusagen

ein Blick in das Jahr 1909, zur Eröffnung des Flughafens

Johannisthal. Keiner wusste damals eigentlich so richtig, wie

und warum man fliegen kann, wie es funktioniert. Alle bauten

völlig verrückte Flugapparate, aber nur die Hälfte

davon flog wirklich, die anderen brachen zusammen. Was für

Momente für die Phantasie! Der Franzose Hubert Latham musste

wegen eines Fluges 150 Mark Strafe wegen »groben Unfugs« zahlen.

Die Leute kamen zu Zehntausenden aus der Stadt, um sich alles

begeistert anzusehen, ein Sonntagsvergnügen. Der Text ist

also ein verdichtetes Moment dieses Bildes. Eine Narration en

miniature.

Diese Texte reißen aber immer auch

Geschichten von Menschen an, selbst wenn technische Begriffe

als Bindeglied zum Ort in den Vordergrund gestellt sind. Wenn

also an einer Stelle »Dem Druck nachgeben« steht

oder an einer anderen »Dem Druck nicht nachgegeben haben«,

dann ist aus technischer Sicht die Beziehung zum Windkanal und

zum Trudelturm hergestellt. Ich stellte mir aber meist die Menschen

vor, die da zu unterschiedlichen Zeiten arbeiteten. Hatten sie

zum Beispiel in der Vorkriegszeit dem Druck durch das Militär

nachgegeben, gegen die internationalen Verträge geheim Flugzeuge

für das Militär entwickelt, wie es Ossietzky in der »Weltbühne« über

Johannisthal beschrieb? Ich fragte mich aber auch, welche Sätze

für mich heute eine Relevanz haben.

Auf dieser emotionalen Ebene kommt der Klang

mit ins Spiel. Karlheinz, du würdest den Begriff »Narration« aus

diesem Blickwinkel etwas anders interpretieren.

Essl: Ich

sehe ihn zunächst einmal als Metapher. Erzählung bedeutet

ja auch immer etwas Teleologisches, etwas, das immer auf ein

Ziel gerichtet ist. Und bei unseren Klangstücken gibt es

in diesem Sinn keine Absicht. Wie die Geräusche, die ständig

an diesem Ort vorhanden sind, bereits einen Teil der Arbeit darstellen

und deshalb auch nicht intentional sind.

Es ist ein ganz wichtiger Ansatz für

die Rezeption der klanglichen Seite, dass wir nicht abgeschlossene

Geschichten erzählen, die die Leute in eine Richtung verstehen

müssen, sondern dass wir im Grunde ein Environment anbieten,

das die Leute anregt, ihre eigene Geschichte dazu in Beziehung

zu setzten.

Krüskemper: Die

Stille als eigenständiges Element der Klangstücke,

die im Sinne von Cage Raum gibt für die authentischen Geräusche

des Ortes, ist in der Verbindung mit den Texten eine ganz wichtige

Dimension der Arbeit. So entsteht, denke ich, eine dauernde Präsenz

und Erwartung auf dem Gelände. Das Fortschreiben der Geschichten,

des eigenen Films, findet dann nämlich bei den Leuten selbst

statt. Die Stille ermöglicht aber auch erst die Frage: Was

hör’ ich denn da jetzt eigentlich, was kann das sein?

Gehört dieser Ton zum Ort oder ist er Teil eines Klangstücks?

Das wird sich am Ort nicht mehr entscheiden lassen – beide

Klangebenen fallen untrennbar in einem Klang-Ort-Geschehen zusammen.

Amonat: Die

gegenwärtigen Geräusche und Klänge verbinden sich

mit dem ausgewählten Archivmaterial. Genau diese Schnittstelle,

die sich da an einer Station zwischen Vergangenheit und Gegenwart

bildet, finde ich spannend. Problematisch könnte es sein,

nachzuvollziehen, dass das Archivmaterial aus der Geschichte

des Ortes stammt, denn durch die Software generiert sich das

zu einem autonomen Musikstück.

Essl: Nein,

denn es blitzt doch immer wieder der Bezug zum Archivmaterial

durch. Zum Beispiel gerade bei jenem Material, das stark semantisch

aufgeladen ist, z.B. Marlene Dietrichs Lied »Unter den

Linden«. Über weite Strecken hört man einen reinen

Klangrausch, eine autonome Komposition und plötzlich blitzt

da ein Fetzen oder eine Phrase aus dem Original durch – damit

wird der Bezug dann auch deutlich. Und dann denkt man beim Hören:

Was ich gerade gehört habe, stammt ja aus diesem Stück.

Krüskemper: Diese

Stelle bezieht sich übrigens auf die Position »An

die Liebe unter den Linden denken«. Dazu muss man wissen,

dass es aus der Aufgabenstellung heraus den Wunsch gab, eine

Verbindung dieses Campus zur Humboldt-Universität in der

Innenstadt Unter den Linden sichtbar werden zu lassen. Umgesetzt

ist es hier mit diesen Liedfragmenten, in denen es um Erinnerungen

geht. Diese Position trägt vom konkreten Ort weg und führt

in die Mitte Berlins. Es ist eine Anregung, sich hinweg zu träumen.

Essl: Aber

wieder zu deiner Frage des Archivmaterials: Ich glaube generell,

dass wir als Künstler nicht eindimensional arbeiten, sondern

immer in vielen Schichten. Eine Einstiegsmöglichkeit in

die Komposition ist sicherlich die über das Wissen und die

mit der Arbeit zusammenhängende konzeptionelle Basis. Wenn

man sich damit beschäftigt, kann man mit diesem Wissen viel

Freude haben, beim Hören neue Geheimnisse zu entdecken.

Die andere Ebene ist eine ganz pragmatische, vom Hören ausgehende.

Was höre ich hier? Egal, ob das Marlene Dietrich ist oder

etwas anderes. Da erklingt etwas, das zu mir spricht, was mich

berührt oder vielleicht auch kränkt und mich zu einer

Auseinandersetzung nötigt.

Amonat: Das

Bedürfnis, sich etwas zu erschließen, ist ja bei Vielen

da: Die Leute versuchen sich einen Zugang zu verschaffen. Es

ist auch immer wieder zu beobachten, wie unterschiedlich dies

geschieht, ob nun über eine Formel, einen Text, die eigene

Biografie oder eine Atmosphäre. Für Dich, Stefan, scheint

es das Archivmaterial gewesen zu sein. Du hast es gewählt,

um Dir selbst diesen Ort zu erschließen. Dann hast Du das

Material bearbeitet und durch diese Bearbeitung entstanden wieder

viele neue Aspekte. Dieser Prozess ist sehr individuell, und

die Studenten, die da auf der Wiese liegen, müssen das nicht

nachvollziehen können, um die Arbeit zu »verstehen«.

Sie müssen jedoch einen Impuls bekommen für genau jene

Verbindung der Arbeit mit dem Ort, der sie spüren lässt,

dass diese Arbeit sich nur hier befinden kann und nicht woanders.

Die eigenen, wiederum ganz individuellen Assoziationsketten stellen

sich dann von ganz alleine ein. Die können sich dann auch

von allem lösen, was dieser Arbeit erklärend und theoretisch

beigefügt wird. Das ist der subjektive Raum des Einzelnen.

Doch in der Verbindung zum Ort muss die Arbeit kollektiv erfahrbar

sein.

Krüskemper: Ein

Archiv ist eine besondere Form der Erinnerung. Die von mir recherchierten

Materialien stammen alle aus dem Deutschen Rundfunkarchiv, das

die Bestände des Fernsehens der DDR, das nach dem Krieg

auch auf dem Johannisthaler Gelände in Berlin-Adlershof

beheimatet war, zusammengeführt hatte. Das Archiv befand

sich also ganz konkret vor Ort, bis es 2000 nach Babelsberg verlegt

wurde. Recherchiert habe ich in Materialien aus Fernseh- und

Radioproduktionen, aber vor allem war das Geräuscharchiv

mit seinen unzähligen Aufnahmen – zum Beispiel zum

Thema »Fliegen« – außerordentlich interessant.

Die Bandbreite in dieser Kategorie reicht von historischen Schallplattenaufnahmen

alter Flugapparate bis zu Innenaufnahmen moderner Jets. Alles

ist noch auf Tonbändern zu hören. Aber auch ganz andere

Kategorien, wie Windkanalaufnahmen, Zischgeräusche technischer

Großanlagen oder Lieder des dort nach dem Krieg stationierten

Wachregiments »Feliks Dzierzynski« habe ich gesichtet

und entschieden, ob sie in die Arbeit aufgenommen werden können.

»Air Bornes« klanglicher Teil

basiert auf dem Archiv, und doch stehen technische Aufzeichnung

und Erinnerung in einem gewissen Widerspruch. Denn Erinnern ist

auch ein kreativer Vorgang, bei dem ich immer wieder ganz neue

Bilder erschaffe. Dieses Suchen und Erschaffen von neuen Bildern

war von Anfang an da. Und aus diesen Gedanken heraus ist die

Komposition – im Gegensatz zu einem Radio-Feature oder

Hörstück – bewusst auch als etwas gedacht, dass

sich immer wieder eigenständig aus dem Vorhandenen entfaltet.

Immer wenn die Komposition ins Autonome geht, entsteht das Bild

einer »Erinnerung«, die es so nie gab. Man könnte

diesen neuen Klang vielleicht eine nachempfundene Erinnerung

nennen.

Das ist eine Antwort auf deine Frage zur

Nachvollziehbarkeit. Die andere Antwort kreist um den Punkt:

Was ist eigentlich Klang im öffentlichen Raum? Gibt es da

eine Art Genealogie? Und da kommt der Zufall als strukturgebendes

Prinzip mit hinein, dieses Fragmentarische, individuell nicht

Greifbare, dieses Gefühl, über einen Platz zu gehen,

nur hier und da etwas aufzuschnappen und die Situation doch als

Ganzes, als eine Atmosphäre zu begreifen.

Essl: Hättest

Du es lieber pädagogisch aufbereitet, Jörg?

Amonat: Nein,

natürlich nicht. Das wäre dann auch eine sehr schlechte

Arbeit. Ich bemerke nur den Drang der Leute dazu. Der Moment,

indem sie die Tür zu diesem Stück öffnen können,

ist ja wichtig. Dann werden sie »hineingehen« und

sich von Station zu Station bewegen, um sich die Arbeit zu erschließen.

Dann setzt vielleicht ein Aha-Erlebnis ein. Die Suche nach dieser

Tür ist ja immer da, wenn nicht von vornherein die Arbeit

abgelehnt wird. Wenn ich in ein Konzert gehe, weiß ich

ungefähr, was mich erwartet, die Richtung ist gegeben und

ich kann mich darauf einstellen. Diese Arbeit befindet sich in

einem speziellen räumlichen sowie zeitlichen Kontext, sie

muss ganz anders rezipiert werden.

Krüskemper: Weil

mir das wichtig war, habe ich von Beginn an die Ebene der Vermittlung

als Teil der künstlerischen Arbeit mitbedacht. Eine Publikation,

die sowohl die künstlerische Arbeit als auch die Geschichte

des Ortes erläutert, soll unter anderem in den umliegenden

Instituten und der Bibliothek ausliegen. Auch auf die Projektwebsite

wird vor Ort hingewiesen. Um eine vertiefende Möglichkeit

der Auseinandersetzung anzubieten, kann man sich via Internet

auch zu Hause ausgewählte Hörbeispiele anhören.

Aber die Arbeit entscheidet sich natürlich

vor Ort. Es war ein längerer Prozess, bis ich in der Entwurfsphase

eine für mich stimmige Hierarchisierung der Klangebenen

gefunden hatte, die von Karlheinz kompositorisch ausformuliert

wurden. Als Türen waren von Beginn an die sogenannten »Signalklänge« angelegt,

die durch ihre Seltenheit zu etwas Wertvollem werden und neugierig

machen. Als ein typisches Beispiel kommt eine ganz kurze, aber

pure Sequenz aus einer Aufzeichnung einer russischen Bodenstation

vor. Das ist dann ein ganz direkter Einstieg ins Thema »Fliegen«,

der mit dem Text zusammen sofort eine assoziative Szene ergibt.

Vertiefend, aber auch zugleich freier angelegt,

ist dann die Ebene der geflüsterten Klangstücke. Diese

freieren Kompositionen, die ja auf demselben Material der Signalklänge

basieren, sind ganz leise und verweben sich mit der Atmosphäre

des Ortes. Im Gegensatz zum immer wieder überraschenden

Signalklang erfordern diese »Flüsterstücke« ein

aktives Hören und bedürfen der Exploration. Die oft

lang anhaltende Stille, über die wir ja schon sprachen,

empfinde ich als eine eigenständige dritte Klangebene.

Essl: Die

Signale wurden in der Arbeit immer wichtiger.

Amonat: Sind

diese Signale der Beginn eines neuen Themas?

Essl: Nein,

sie sind einfach wie kostbare Perlen zwischen den Schutt gemischt,

wenn man so will.

Amonat: Dieses

Material wird doch aber auch durch die Software generiert.

Essl: Ja,

es kommt aber immer wieder in Form dieser sehr kurzen Signale

vor.

Amonat: Das

sind so 20 oder 56 Sekunden.

Essl: Nein,

die Signale sind noch kürzer. Da sagt zum Beispiel eine

Stimme: »Es war ein toller Tag.« Das kommt nur einmal

vor. Aber ich glaube, jedes Mal, wenn man es hört, konstruiert

man sich dazu eine Bedeutung.

Also mein Ansatz ist, immer mindestens zwei

Eingänge anzubieten: den für den Wissenden – für

Leute wie Komponisten oder Spezialisten. Und dann einen Eingang

für diejenigen, die sich ganz offen der Arbeit nähern

und sich darauf einlassen wollen. Mein Anspruch ist, dass es

auch diejenigen, die kein Wissen haben, direkt treffen und anziehen

soll. Und meine Erfahrung auch als Live-Musiker ist, dass dies

bei fünfzig Prozent der Leute der Fall ist. Die brauchen

keine Spezialisierung, die müssen nur bereit sein, sich

dem Klang hinzugeben und sich ihm auszusetzen.

Und dadurch, dass der Klang eben fremd und

nicht vertraut ist, sind die gewohnten Beurteilungskriterien

außer Kraft gesetzt. Die Hörer können ihn nicht

mehr mit den Maßstäben der Popmusik oder der Klassik

messen, sondern sie stehen vor dem Ganzen wie vor einer fremden

Sprache. Nun gibt es zwei Möglichkeiten. Man sagt, ich lehne

das ab, das ist mir zu steil, ich verstehe davon nichts, dann

geht die Klappe zu. Oder die Klappe geht eben auf, und da kann

dann viel passieren.

Krüskemper: Ich

fand es interessant, dass bei Gesprächen im Vorfeld einige

Personen ihre Tür zu der Arbeit über die Software und

die Mechanik der Zahlen gefunden haben. Ich selbst habe als Nichtmusiker

den Zugang allerdings auch über die Software gefunden, bevor

ich Karlheinz für eine Zusammenarbeit angesprochen habe.

Es zeigte sich, dass die Software im Sinne einer Kompositionsstrategie

wirklich eine Schnittstelle zwischen unterschiedlichen Professionen

bilden kann, also in Form eines partizipatorischen Modells wirkt.

Die Software, die Du jetzt eigens für

den Aerodynamischen Park geschrieben hast, ist ja durch ihre

Benutzeroberfläche sehr klar strukturiert. Aber was passiert

eigentlich konkret in den einzelnen Ebenen und Bereichen?

Essl: Das

Herzstück des »AIR BORNE Generators« ist ein

Art Maschine, die einen bestehenden Klang – ein Sample – in

seine Einzelteile zerlegt und aus diesen Einzelteilen, die zum

Teil sehr kleine Klangkörner von wenigen Millisekunden Dauer

sind, durch bestimmte Operationen neue Klänge formt. Die

Software ist generativ aufgebaut, das heißt, die Erzeugung

des Klanges erfolgt in Echtzeit auf Grund von Kompositionsalgorithmen,

die sich innerhalb der Zeit verändern. Die Steuerung dieser

Veränderungen erfolgt wiederum über Zufallsgeneratoren,

die allerdings in bestimmten Grenzbereichen operieren, die aber

wiederum vom Zufall abhängen. Es ist ein auf vielen Ebenen

gesteuertes nicht-lineares System, in dem der Zufall wiederum über

den Zufall konturiert wird.

Krüskemper: Du

hast in diesem Zusammenhang von der »Brownschen Molekularbewegung« geredet.

Essl: Die

Brownsche Molekularbewegung steht als Metapher für eine

Spielart des Zufalls, der innerhalb eines bestimmten Wertebereiches

nicht jeden beliebigen Wert annehmen kann, sondern nur abgestufte

Werte aufsuchen kann. Diesem Zufall wohnt eine gewisse Trägheit

inne. Wenn er beispielsweise einmal den Wert siebzig gewählt

hat, dann kann er beim nächsten Mal nicht den Wert siebzehn

wählen, sondern höchstens sechzig. Dieses Prinzip ist

eminent musikalisch, weil dadurch nämlich immer fließende Übergänge

und Bewegungen entstehen, die beim Hören nachvollziehbar

sind.

Krüskemper: Gehen

wir doch die Software der Reihe nach durch. Du hast ganz oben

einen ersten Bereich, wo du auf alle fünfzehn Positionen

bzw. Klangstücke zugreifen kannst und damit die entsprechenden

Samples aus dem Archiv und die jeweiligen kompositorischen Parameter

reinlädst. Direkt daneben gibt es dann eleganterweise den

entsprechenden Subtext dazu, der die narrativen Vorgaben enthält.

Essl: Die

folgende Ebene bezieht sich auf das Ausgangs-Sample selbst und

enthält Anweisungen, wie die daraus gewonnen Klangkörner

strukturiert sind, wie groß sie sind, wie weit sie sich überlappen

können und wie stark sie in ihrer Tonhöhe verändert

werden können.

Krüskemper: Darunter

liegt die dritte Ebene, die du als Herzstück beschrieben

hast.

Essl: Das

sind diese fünf verschiedenen »Granulierer«,

die allerdings nicht alle zur gleichen Zeit laufen. Es läuft

immer der ganze rechte, das ist sozusagen der rote Faden. Dort

wird der Klang auch nicht transponiert, sondern in seiner Originalgestalt

gespielt, auch wenn er in Körner zerlegt ist. Und diese

anderen vier Granulierer, die zum Teil auch das Ausgangs-Material

transponieren können, werden von einem Modul, das ich »conductor«,

Dirigent, nenne, immer wieder zu- und abgeschaltet. Es ergibt

sich dadurch, dass immer wieder eine Schicht dazukommt oder wegfällt

und so fließende strukturelle Verdichtungen und Verdünnungen

entstehen.

Krüskemper: Mir

gefällt so gut daran, dass du über dieses Modul eine

Balance zwischen Referenzklang und freier Komposition gefunden

hast. Kann ich das so vereinfachend sagen? Das hat schon etwas

mit diesem Modul ganz rechts zu tun, das den roten Faden bildet?

Essl: Absolut

ja.

Krüskemper: Und

von dem Herzstück aus kommt man dann in die vierte Ebene

des sozusagen Atmosphärischen, was den entstandenen Klang

noch einmal einfärbt.

Essl: Das

ist so ganz gut beschrieben. Es ist so eine Art Filtersystem,

wo verschiedene Arten von Klangveränderungsprozessen eingesetzt

werden, deren Intensitäten wiederum einstellbar sind. Das

heißt aber, eine jeweils eingestellte Intensität definiert

nur, wie stark die Veränderung maximal sein kann. Innerhalb

dessen gibt es wieder Zufallsoperationen, die das Mischungsverhältnis

dieser Effekte auch zeitvariant ständig ändern. Dieses

Modul zum Beispiel ist ein Bandpass, der das hörbare Frequenzspektrum

begrenzt und nur bestimmte Teile des Spektrums durchlässt,

wodurch der Klang sehr stark reformiert werden kann und zum Teil

völlig unkenntlich wird.

Das letzte Fenster enthält die Optionen

zum Output, wie etwa Länge und Lautstärke der Stücke.

Die Software generiert die Klänge, die dann vor Ort hörbar

werden, als Soundfiles, die von einem eigens dafür entwickelten

MP3-Player im Random-Mode abgespielt werden.

Amonat: Ihr

hattet gesagt, dass ein Stück vier Jahre läuft, also

die Regelstudienzeit eines Studenten an dieser Uni. Gibt es daher

einen Anfang und ein Ende der Komposition?

Krüskemper: Na

ja, das ist zunächst eine Formulierung bei der Vermittlung

der extrem überdehnten Zeitlichkeit von »Air Borne« gewesen.

Auch nach vier Jahren werden Klangkonstellationen neu und unvorhersehbar

bleiben. Dadurch gibt es diesen Moment eines Endes dann gar nicht.

Und auch was ich schon gehört habe, war ja von meiner eigenen

Position auf dem Gelände abhängig, ob ich also gerade

am Hörsaalgebäude oder am großen Windkanal stand.

Bei dieser Zeitangabe ging es darum, dass die Komposition sich

eben als Beziehungskörper sehr langsam entfaltet und sich

damit an die Leute richtet, die vor Ort arbeiten und leben. Es

ist doch auch total spannend, nach vielleicht drei Jahren endlich »Holzzerteilte

Propellerluft atmen« zu hören. Man ist über Jahre

neugierig geworden, was sich klanglich dahinter verbirgt und

was da wohl herauskommen mag. Um seinen Freunden dann zu sagen: »Hey,

ich hab’ es endlich gehört, echt verrückt!«

Essl: Mich

interessiert ja immer der Rezipient. Meine Erfahrung ist, dass

alles, was über die Augen aufgenommen wird, analytisch beurteilt

und bewertet wird. Dies ist der natürliche Vorgang in unserem

kognitiven System. Wenn man Bilder sieht, müssen diese analysiert

werden, um verstanden werden zu können. Ein Beispiel: Das

Baby kommt auf die Welt und alle sagen, es kann ja noch nichts

sehen. Es hat zwar ein voll ausgebildetes Sehorgan, aber es hat

noch nicht gelernt, die Wahrnehmungsreize zerebral zu verarbeiten.

Es muss erst die Bedeutung dessen erlernen, was sich da vor ihm

bewegt. Ist es meine eigene Hand oder die Hand meiner Mutter?

Nähe und Ferne – es ist alles ein Bewertungsvorgang,

der erlernt werden muss. Das Sehen ist also etwas, das wir uns

nach unserer Geburt angeeignet haben; etwas, mit dem wir die

Außenwelt analysieren.

Das Hören dagegen beginnt schon im Mutterleib,

bevor die Wahrnehmung über das Sehen stattfindet. Und da

läuft sehr viel über das limbische System, was heißt,

es geht nicht über den Cortex, wo bewertet und analysiert

wird, sondern sozusagen über das Stammhirn – ich sage

mal – direkt in die Seele. Das Hören ist ein ganz

tief in unserem menschlichen Sein verankerter Sinn. Man kann

sich ihm nicht entziehen. Wenn du etwas nicht sehen willst, machst

du die Augen zu, du kannst aber nur sehr schwer die Ohren schließen.

Deswegen glaube ich auch, dass das Hören mit so starken

Emotionen verbunden ist.

Ich will einem Hörer in meinen Arbeiten

immer etwas anbieten, das soweit offen ist, dass er darin Platz

findet und sich wie in einem Garten bewegen kann. Letztlich möchte

ich akustische Landschaften gestalten, sogenannte »soundscapes«:

auditive Gartenanlagen, die voller Blumen sind, mit Wegen, Wasserläufen

und lauschigen Plätzen, die aber auch ein wenig Unheimliches

bieten, wo es dunkler und moosiger wird. Ich stelle den Leuten

frei, diesen Garten in Besitz zu nehmen und sich darin zu bewegen.

Amonat: Aber

wie begegnest Du dann dem äußeren visuellen Raum?

Deine »soundscapes« sind ja oft, wie im Aerodynamischen

Park, in solche Räume eingebettet. Sind diese für Dich

eher sekundär?

Essl: Nein,

sie sind es nicht, weil diese historischen Bauten mit ihrer starken

Expressivität und ihrer strukturellen Gemeinsamkeit – den

gekrümmten Betonstrukturen von Trudelturm, Windkanal und

Motorenprüfstand – ein geschlossenes System bilden,

welches stark ist. Ebenso stark ist die grüne Wiese und

die darin aufgestellten fünfzehn himbeerroten Ellipsoide,

die wie außerirdische Pilze wirken. Und ich glaube, dass

dies dem Garteneindruck, dieser Idee der Klanglandschaft, sehr

stark entgegenkommt. Man hat den Eindruck eines gewachsenen Gartens

mit vielen Blumen und Beeren.

Amonat: Es

ist das Verständnis, dass alles, was uns auditiv umgibt,

Klanglandschaften mit eigenen Rhythmen sind, die sich auf sehr

unterschiedliche Weise miteinander verweben können.

Essl: Das

ist bei uns eigentlich recht subtil gelöst. Dadurch, dass

die einzelnen Klangstrukturen relativ selten vorkommen und langsam

ein- und ausgeblendet werden, treten die Umweltgeräusche

wieder in den Vordergrund. Dadurch glaube ich, dass man die Außengeräusche

anders wahrnimmt – als Teil der Arbeit selbst.

Krüskemper:

Das Konzept eines Konzerts, das ich in diesem Zusammenhang weiterführend

finde, ist Stockhausens »Sternklang – Parkmusik für

fünf Gruppen«. Innerhalb einer Parklandschaft spielen

verschiedene Gruppen. Die Besucher flanieren hindurch, dann bringt

ein Musiker von einer Gruppe eine Melodie zu einer anderen und

dieser Klangkörper greift sie auf und führt sie weiter.

Dabei liegt man auf der Wiese und betrachtet die Sterne.

Diese entspannte Haltung, diese weichen Formen

der Bewegung bilden auch einen unterschwelligen Teil in »Air

Borne«, wie ich finde. Daher sind die Ellipsoide auch so

positioniert, dass man die Wege verlassen muss und immer in eine

leicht kurvende Bewegung gebracht wird, um die Texte zu lesen

und so in bestimmte Bildpositionen gerät, die mit der Musik

eine Übereinstimmung haben. Das ist vom Raum und vom Bildnerischen

gedacht und hat doch fast etwas Choreografisches, diese Bewegungen

der Menschen auf der Wiese.

Amonat: Wie

bist du auf die Form der Ellipsoide gekommen?

Krüskemper: Meine Überlegungen

reichten zunächst von nicht sichtbaren Lautsprechern bis

hin zu visuell sehr präsenten Objekten. Die Lösung

war dann eine Form, die sehr offensichtlich ein Klangkörper

ist. Ich erinnere nur an die Kugellautsprecher der siebziger

Jahre, die ja aus der Idee entstanden, den Klangwellenverlauf

als Form nachzubilden. Diese Freude am Technischen ist ein Aspekt.

Aber diese Ellipsoide empfinde ich auch als sehr aerodynamisch.

Amonat: Sie

erinnern mich an die Form unbekannter Flugobjekte, die aus der

Vergangenheit kommend gelandet sind, um uns etwas zu erzählen.

Krüskemper: Ja,

sehr passend. Eine Assoziation, die ich mag. Ihre Proportionen

entstanden aus der Überlegung, wie ich mich mit meinem menschlichen

Maßstab dazu in Beziehung bringe, beim Drumherumgehen,

beim Anlehnen auf der Wiese. Kann ich darauf sitzen? Gar drauf

springen? Oder lasse ich es lieber, weil ich offensichtlich dabei

abrutschen würde? Obendrauf ist jedenfalls ein Edelstahlkopf,

in den die Texte eingraviert sind. Zum Teil aus Graffitischutzgründen,

aber eben auch als historischer Bezug: In der Anfangsphase wurden

auf dem Flughafenareal Johannisthal an Stellen, wo Menschen beim

Absturz ums Leben kamen, Metallplaketten als Erinnerung in den

Boden eingelassen.

Amonat: Karlheinz

hat vorhin erzählt, dass das Kind im Mutterleib als erstes

hört und sich erst nach der Geburt das Sehen ausbildet.

Wenn ich mir einen Film mit geschlossenen Augen »anschaue«,

kann ich durch die Filmmusik Szenen als besonders bedrohlich

oder aber als glückselig empfinden. Interessant wird es,

wenn die Musikbegleitung nicht empirisch eingesetzt ist, sich

also eine Szene auf einem Klangteppich bewegt, die aufgrund meiner

Erfahrung mit diesem nicht emotional übereinstimmt. Wenn

ich dies sehend verfolge, kann ich mir gut vorstellen, dass der

Klang stark genug ist, um das visuelle Bild zu beeinflussen.

Das heißt, dieselbe Szene mit einer anderen Musik kann

mir das genaue Gegenteil suggerieren. Es scheint, als ob ein

größeres Vertrauen in der akustischen Wahrnehmung

vorhanden ist.

Krüskemper: Mir

fällt eine Szene in Tarkovskijs »Stalker« ein,

wo die Protagonisten mit der Draisine in die verbotene Zone fahren.

Es ist über lange Zeit ausschließlich ein monotones

Rattern zu hören, eigentlich eher ein nervtötendes

Außengeräusch, aber es hat die Wirkung, während

der Fahrt zu etwas Drängendem, Metaphysischen zu werden,

das letztlich in einen meditativen Trancezustand hinüberführt,

in eine andere Realität. Dabei mischen sich ganz fein Quietschgeräusche

der Schienen unter, die zu dieser eindringlichen Dramaturgie

beitragen. Hier wird – wie in »Air Borne« auch – der

untergegangenen industriellen Arbeitswelt ein neuer Soundtrack

unterlegt. Das ist schon in einem gesellschaftlichen Sinn symbolisch.

Amonat: Das

ist eine unglaublich lange Einstellung. Der ganze Film läuft

ja eigentlich in Echtzeit ab. Der Rhythmus des Alltags ist sowieso

ein vollkommen anderer als der mediale Rhythmus. Aber dieser

hat sich auch verändert. Da braucht man sich nur ältere

Filme anzuschauen, keine Filmkunstwerke, sondern den ganz banalen

Fernsehfilm. Das wirkt heute richtig einschläfernd. Und

das wiederum zeigt, dass auch unser Alltag an Tempo zugelegt

hat. Es scheint so, als ob die mediale Wirklichkeit als Taktgeber

die täglichen Akkorde schneller anschlägt, damit wir

uns nicht langweilen. Und fast unbemerkt und nebenbei erhöhen

wir unsere eigenen Frequenzen. Bewusst wird das nur in der zeitlichen

Differenz. Da erscheint »Air Borne« wirklich wie

ein UFO aus ferner Zeit, mit einem Rhythmus, der uns schon lange

nicht mehr umgibt.

Krüskemper: Das

finde ich einen sehr schönen Gedanken.

Amonat: Ich

kann mir für diese Arbeit pro Semester einen konzertanten

Rahmen vorstellen, ein bewusst erlebtes Konzert mit aufgestellten

Stühlen und so weiter. Alle Umgebungsgeräusche innerhalb

dieser Stunde sind integraler Bestandteil des Konzerts und verweben

sich mit der zufallsgenerierten Komposition der 15 Ellipsoide.

Und wenn nur sehr wenig zu hören ist und die Stille dominiert,

dann sollte es so sein, was ich allerdings nicht glaube. Das

ist nur eine Frage der eigenen Sensorik. Dies wären dann

alles Uraufführungen; kein Konzert gliche dem anderen. Man

könnte solch ein »Konzert« auf einen Termin

nahe dem Semesterauftakt legen: Die Studenten begrüßen

ihren Studienort, indem sie ihm zuhören. Das wäre doch

ein schöner Einstieg. Und ein gelungenes Beispiel integrativer

Kunst.

|