Kunst bist du!

Dr.

Peter Funken

Der Text beschreibt

Stefan Krüskempers Gestaltungen für die Zürich-Schule

in Berlin-Neukölln und erschien in der gleichnamigen

Publikation »Ene, mene, muh, und Kunst bist du!« zum

Kunst-am-Bau Projekt (2010).

Kunst

vor Ort

Helga

de la Motte-Haber

Den Katalogbeitrag

schrieb Helga de la Motte-Haber anlässlich der Fertigstellung

der Klanginstallation AIR BORNE. Erschienen ist der Text

in der Publikation »AIR BORNE« im verlag für

integrative kunst, 2006.

Philosophischer

Parkspaziergang

Reinhard

Knodt

Der City-Point

wäre schlecht verstanden und verkürzt begriffen,

wenn wir ihn einfach als Einkaufsparadies bezeichnen

würden. Er ist viel mehr, und man versteht unsere

Zeit nicht, wenn man sich nicht - kunstgestützt, wie wir das hier jetzt

versuchen wollen, ein paar Gedanken über

seine Herkunft macht (2005).

Bürger

machen Kunst

Stefan Krüskemper, María

Linares, Kerstin Polzin

Die Citizen Art Days 2012 zeigten

deutlich, wie viele Menschen das starke Bedürfnis haben,

zu den Fragen ihrer Stadt bzw. dem öffentlichen Raum über

Teilhabe, Differenz und Miteinander zu arbeiten.

Wie

die Kunst die Bürger

gewann

Stefan Krüskemper

Bericht über

einen experimentellen Workshop in Berlin zum Verhältnis der Beteiligten

bei der Umsetzung von Kunst im öffentlichen Raum publiziert in »kunststadt

stadtkunst« Heft 57, 2010.

Public

Art Practice in Berlin

Christina

Lanzl

Berlin ranks high

among the world’s urban centers. What makes this

city so special, so worth living in or visiting? Perhaps

it is the rewarding experience of feeling a sense of

place ... (2009).

Mit

Sprachsinn und Raumverstand

Stefan Krüskemper,

Der Artikel erschien

2009 in der Berliner Zeitschrift für Kunst im Öffentlichen

Raum »Kunststadt - Stadtkunst«, Heft 56. Ausführlich

beschrieben ist das Wettbewerbsverfahren und die Jurysitzung

zur Kunst am Bau für das Carl Gustav Carus Universitätsklinikum

in Dresden.

Kunst

als Kompromiss

Stefan Krüskemper, Patricia

Pisani

Fokus dieses Texts

ist die Jurysitzung eines Kunstwettbewerbs in Berlin,

die durch den Konflikt zwischen Nutzern und Fachpreisrichtern

viele generelle Fragen aufwarf. Erschienen ist der

Artikel in der Zeitschrift

über Kunst im Öffentlichen Raum »Kunststadt

- Stadtkunst«, Ausgabe 55, 2008.

Keine

einfache Rechenaufgabe

Martin

Schönfeld

Kunst für

einen Universitätsstandort zu entwickeln, gehört

zu den sehr attraktiven Aufgaben der Kunst im öffentlichen

Raum. Erschienen ist der Artikel in der Zeitschrift

über Kunst im Öffentlichen Raum »Kunststadt

- Stadtkunst«, Ausgabe 53, 2006.

Wo

kommt eigentlich die Kunst her?

Maria Linares, Stefan Krüskemper

Maria Linarres im Gespräch

mit Stefan Krüskemper über den Begriff der Partizipation

und Emanzipation. Erschienen ist der Text in »Ene,

mene, muh, und Kunst bist du!« (2010).

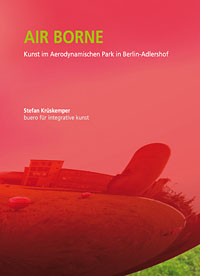

AIR

BORNE

Jörg Amonat,

Karlheinz Essl, Stefan Krüskemper

Während der Realisierungsphase

der Klanginstallation im Aerodynamischen Park in Berlin

Adlershof wurde das Gespräch der Künstler aufgenommen

und transkribiert. Erschienen ist der Text in der Publikation »AIR

BORNE« im verlag für integrative kunst, 2006.

Alles

im grünen Bereich

Jörg Amonat,

Stefan Krüskemper, Michael Schneider, Johannes

Volkmann

Ein Gespräch

zwischen Michael Schneider und dem buero für integrative

kunst über die Umsetzung des Projekts »parkTV« vor

Ort. Erschienen ist der Text in der Publikation »parkTV

- Alles im grünen Bereich« im verlag für

integrative kunst, 2005.

Heute

ist ein schöner Tag

Jörg Amonat, Anne Eberle,

Stefan Krüskemper

Das Interview mit

der Erwerbslosen Anne Eberle entstand für die Ausstellung »Science

+ Fiction« auf Einladung der Künstler Dellbrügge

und de Moll für ihre Wissens-Installation »Wild

Cards«, 2003.

Positionen

und Tendenzen

Christina Jacoby, Stefan Krüskemper,

Heidi Sadlowski

Auszug aus einem Interview

von Christina Jacoby mit Heidi Sadlowski und Stefan Krüskemper

zu ihrem Projekt »Arbeit über Arbeit«.

Erschienen ist der Text in der Publikation »Positionen

und Tendenzen - goes public«, 2001 im Verlag für

moderne Kunst, 2001.

Politische

Aspekte von Kunst im urbanen Raum

Stefan Krüskemper

Der Vortrag war

am 5. Februar 2009 im Haus Huth der Daimler Contemporary

im Rahmen der Veranstaltung »Vom Reiterstandbild

zum Graffiti« zu hören. Beleuchtet wurde an

diesem Abend die Entwicklung der Kunst im öffentlichen

Raum unter dem Aspekt ihrer politischen Aussagefähigkeit

und Wirkungsfähigkeit.

Kunst

im öffentlichen Raum

Dr.

Anne Marie Freybourg

Zur Eröffnung

der Klanginstallation

»AIR BORNE« am 25. Oktober 2006 hielt

Dr. Anne Marie Freybourg als Mitglied der Jury die

nachfolgende Rede.

Der

Traum vom Raum

Stefan Krüskemper

Während eines

Arbeitsaufenthalts in der Galerie »Autocenter« (Lovelite)

in Berlin Friedrichshain entstand dieses Essay über

die Kommerzialisierung von Stadt und ihren neuen Tempeln,

den Einkaufsmalls. Erschienen ist der Text in der Publikation »parkTV« im

verlag für integrative kunst, 2005.

The

Matrix has you

Stefan Krüskemper

Das Essay ist

ein Resümee des Projektes »Arbeit über

Arbeit«, zu dem Soziologen, Philosophen und Künstler

eingeladen waren, um über einen heutigen Arbeitsbegriff

zu diskutieren. Erschienen ist der Text in den Publikationen »Arbeit über

Arbeit«, 2001 und »Log.in - Netz, Kunst,

Werke« im Verlag für moderne Kunst, 2001.

Tätig

werden. Ein Spiel.

Jörg Amonat, Stefan

Krüskemper

Das Experiment einer

direkten Umsetzung eines dokumentarischen Videos in eine

Print-Publikation, zeigt der Beitrag für das Buch »Arbeit

und Rhythmus«. Das Buch erschien im Wilhelm Fink

Verlag München, 2009.

Team

Fiction

Stefan Krüskemper

Der Text ist gleichzeitig

Reisebericht und Textvorlage für die gleichnamige

Theaterperformance, die in Cali und Berlin aufgeführt

wurde. Erschienen ist das Stück in Gesprächsform

in der Publikation »The Intricate Journey« im

Verlag der Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst,

2007.

Arbeit

simulieren

Stefan Krüskemper

Diese Textarbeiten

stehen stellvertretend für eine Reihe Miniaturen mit

besonderen Formen der Veröffentlichung. In knappester

Form vermitteln diese Sätze Erkenntnis über eine

komplexe Fragestellung. Erschienen sind diese Textarbeiten

in der Ausstellung »KunstRaumFranken« im Kunsthaus

Nürnberg als Leuchtkästen, 2001.

|

Kunst

vor Ort

Helga de la Motte-Haber

Kunst im öffentlichen Raum, sei

es ein schön geschmückter Brunnen oder ein majestätisches

Reiterstandbild, prägt schon seit Jahrhunderten Stadtlandschaften.

Auch Kunst als öffentlich gestalteter Raum, so zum Beispiel

die Gartenarchitektur, kann auf eine lange Tradition zurückblicken.

Seit einigen Jahrzehnten haben jedoch

Durchgangsorte, Plätze, die zum Überqueren gedacht

sind, das Interesse von Künstlern auf sich gezogen. Environments

und Installationen, die zum Verweilen einladen, verleihen ihnen

den Charakter von Kunst als öffentlichem Raum. Sie überformen

einen Ort, sind jedoch nicht beliebig hinzugefügt, sondern

spezifisch auf ihre Umgebung bezogen. Der Ort selbst wird Teil

der künstlerischen Gestaltung. Herkömmliche ästhetische

Kategorien gewinnen dadurch eine neue Dimension, weil sie nicht

mehr einem autonomen künstlerischen Objekt zugeschrieben

werden können. Was als authentisch erfahren wird, ist in

eine umfassende Interpretation der räumlichen Disposition

eingebettet. Bilder können von einem Museum an ein anderes

verliehen werden, Musik kann in verschiedenen Sälen gespielt

werden. Ortsspezifische Kunst hingegen ist einmalig an ein Hier

der Erfahrung des Rezipienten gebunde.

Oft handelt es sich um multisensorische

Setzungen, so etwa, wenn eine visuelle Gestaltung mit Hörereignissen

verbunden wird. Denn mit Klängen lassen sich Atmosphären

emotional verdichten. Das Auge distanziert, es erlaubt den eigenen

Standort abzuschätzen; die »Eindringlichkeit« des

Ohres hingegen intensiviert die partizipatorischen Prozesse des

Besuchers. Ortsspezifische Installationen thematisieren stärker

als traditionelle Kunst die Wahrnehmung des Rezipienten.

|

Erschienen in: Air Borne, verlag

für integrative kunst, Berlin 2006.

ISBN-10: 3-00-018996-3

|

Um einem Ort gerecht zu werden, der

einmal entscheidend von seiner Geräuschkulisse geprägt

wurde, spielte die Idee, mit Klang zu arbeiten, für den

von der Architektur herkommenden Künstler Stefan Krüskemper

eine große Rolle. Für die Neukonzeption der Wiesenfläche

des Aerodynamischen Parks in Berlin-Adlershof – dem Gelände,

auf dem 1909 der erste Motorflughafen Deutschlands eröffnet

wurde – lud Krüskemper den Wiener Komponisten Karlheinz

Essl ein, erprobt in allen musikalischen Gattungen, auch elektroakustischer

Musik und Klanginstallation, und entwickelte in der Zusammenarbeit

mit ihm eine Lösung, bei der visuelle und akustische Komponenten

eng miteinander verbunden werden.

Die 15 roten ellipsenförmigen und

60 Zentimeter hohen Gebilde, die wie Markierungen über die

Fläche verteilt sind, wirken geheimnisvoll abstrakt und

schaffen Aufmerksamkeit für die umgebenden Baudenkmale der

Luftfahrt wie auch für die Gebäude, die im Lauf der

Zeit neu hinzukamen. Sind es Boviste, die aus der Wiese sprießen

und anstelle von Samenstaub Klang in ihre Umgebung zerstäuben?

Oder sind es Flugkörper von Außerirdischen, die in

ihrem Inneren flüstern? Funktional gesehen handelt es sich

um stabile Lautsprechergehäuse, die den roten Kugellautsprechern

der französischen akusmatischen Musik verwandt sind. Sie

verweisen nicht nur auf die Bauwerke des Ortes; sie laden durch

eingravierte doppelsinnige Texte zum Verweilen ein, die sich

einerseits auf verschiedene Aspekte der Luftfahrt beziehen und

andererseits zur Reflexion des eigenen Selbst auffordern: »Im

Fluge sein. Mut wie Luft.« Diese Inschriften schweben jeweils

wie ein Motto über den Klängen, bearbeiteten historischen

Aufnahmen des Deutschen Rundfunkarchivs, die aus ihrem Inneren

dringen. In den oft langen Pausen zwischen den Klängen werden

die heutigen Geräusche des Platzes zum Sprechen gebracht.

Mehr als bei anderen Klanginstallationen

handelt es sich hier um einen Umgang mit Klang und Zeit, der

im Sinne des erweiterten Kompositionsbegriffs, den das 20. Jahrhundert

hervorgebracht hat, den schwierigen Balanceakt zwischen strenger

Konstruktion und überraschendem Zufall wagt. Die Granularsynthese,

der das Archivmaterial unterworfen wird, das heißt die

Zerstückelung eines Klangs in ein Granulat, dessen »Körner« sich

durch Zufallsoperationen neu mischen, zeigt jene Kontrolle über

das Unkontrollierbare, die einerseits größtmögliche

Homogenität des Klanggeschehens (alles aus einer Quelle)

bei andererseits maximaler Variabilität (unendlich viele

Permutationen) bewirkt. Zusätzlich wurden die komplizierten

Zufallsprozesse in der Software von Karlheinz Essl so programmiert,

dass fließende, musikalische Übergange entstehen können.

Wer sich »luftgetragen« und

lustgetragen durch diese Installation bewegt, wird in eine Szenerie

versetzt und zum Mitspieler erhoben. Da die Textgravuren halbkreisförmig

auf den roten Ellipsoiden angebracht sind, muss man um diese

herumwandern, um sie zu lesen. Bis zu einem Abstand von wenigen

Metern erinnert der Klang an das jeweilige Motto. Wenn die Lautsprecherklänge

pausieren, findet eine Art Verwandlung statt: Man wird auf Höhe

der akustischen Atmosphäre des Realraums erhoben.

Mögen auch die Wege durch die Gruppierung

der Ellipsoide wie durch Meilensteine markiert sein, so sind

sie doch individuell wählbar – und mit ihnen der Bedeutungsraum,

den man sich aneignen kann. Die 15 gravierten Texte lassen sich

in drei mal fünf Stationen einteilen: Flug – Höhe – Mut

/ Boden – Erde – zerbrechen / Strömung und Druck – nachgeben – nicht

nachgeben. Der Besucher schafft im Umhergehen, Übergehen

und Verweilen seine je eigene Geschichte, auch wenn ihn ab und

an ein kurzes lautes Signal inmitten der meist leise flüsternden

und sprechenden roten Körper aus seinen Gedanken reißt.

Kunst vor Ort besitzt keinen institutionellen

Rahmen, wie er für die traditionelle Kunst durch Museen

und Konzertsäle gegeben ist. Wer zufällig in ein solches

Environment gerät, wird kommunikativ einbezogen, ohne genau

zu wissen, in welchen Bedeutungsraum er eingetreten ist. Es ist

sehr selten, dass die zwangsläufig ausgelösten Orientierungsreaktionen

des Besuchers von den Künstlern mitbedacht werden. Anders

bei AIR BORNE, wo die Vermittlung an das Publikum von vornherein

durch eine Publikation und eine Website, die das Projekt begleiten,

eingeplant wurde. Ein Rahmen wurde damit geschaffen, der es ermöglicht,

den unmittelbaren emotionalen Eindruck der Installation durch

kognitives Wissen zu erweitern. |